掌握清代文学发展大势、各体文学发展演变历程、明清之际文学递嬗、遗民、忠臣、贰臣及文人的心态。

1、明清之际的易代更迭与文人心态:明清之际时代特征、文人心态、私家修史

2、帝王治术、文化整合与禁毁:查缴禁书、禁毁

3、学术思想活跃与思潮递变:清初三大思想家及其经世救时思想

4、文学:在雅俗与古今之间:正统诗文流派、小说戏曲的繁荣与分化、地域与世家文学现象、女性作家涌现、考据学实绩、八股文戏作与翻译文学兴起

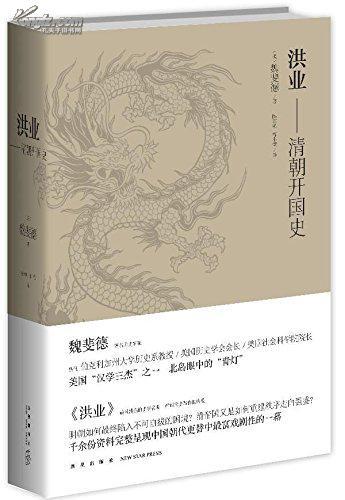

明清易代,一个帝国最终陷入不可自拔的困境,而另一个帝国即将重建秩序,走向强盛。美国汉学家魏斐德(1937~2006)在《洪业——清朝开国史》一书中称:“1644年明朝的灭亡和清朝的勃兴,是中国历史上所有改朝换代事件中最富戏剧性的一幕。虽然明朝皇帝于北京皇宫后的煤山自杀仅六星期后,清军便占领了紫禁城,但明清两朝的嬗替,决非一次突如其来的事变。无论是现在所持的公正观点,还是当时在明朝臣民和清朝征服者中流行的观点,都承认1644年的事变,肯定是17世纪明朝商业经济萎缩、社会秩序崩溃、清朝政权日益强大这一漫长进程的组成部分。”

如此政治巨变对文人心态产生了极大的刺激。清廷入关之后,一方面血腥镇压抗清复明势力,同时加强对知识阶层的思想统治和高压利诱。文人群体该何去何从,是守节作遗民、逸民还是屈节为贰臣?

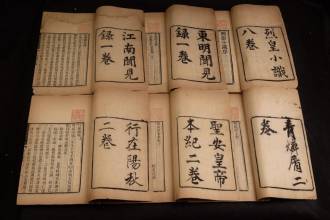

明清之际,知识阶层或因怀念故国,或因反思亡朝,纷纷修纂明史,记录史实,私家修史呈现出十分繁荣的局面。这一现象直接影响了当时的文学创作风气——文人通过各种题材表达国破家亡之恨。洪升创作戏曲《长生殿》,借剧中人物李龟年之口直抒胸臆:“一从鼙鼓起渔阳,宫禁俄看蔓草荒。留得白头遗老在,谱将残恨说兴亡。”

针对这种现象,新朝统治者为了稳固江山,采取了严厉的打压措施:凡是收藏明季野史和明末文人、明遗民的违禁著作,均被视作反清行为,列入“谋反”、“大逆”等“十恶”大罪中进行惩处。在这一文化高压政策的作用下,清初产生了数量惊人的文字狱。