1、“神韵说”的关键词?

2、明清唐宋诗之争的背景?

3《秋柳》、《秦淮杂诗》的意蕴?

4、王士祯在清代诗坛的位置?

了解明清唐宋诗之争背景,并把握王士祯诗学主张及创作实践在清初至清中叶诗坛变迁的意义;

把握神韵说的关键词,具体解读《秋柳》、《秦淮杂诗》的思想情感,分析王士祯在清初至清中叶诗坛的枢纽性意义。

一、历下秋柳——意象

二、秦淮风物——神韵

三、江南山水——境界

王士祯(1634~1711),原名士禛,号阮亭,又号渔洋山人。原籍诸诚,后迁居新城。22岁中进士,26岁授扬州推官,后迁礼部主事,累官刑部尚书。博学好古,诗为一代宗匠,论诗创神韵说。他继吴伟业、钱谦益主盟诗坛,与朱彝尊并称“南朱北王”。诗长各体,尤工七绝。有《渔洋山人精华录》、《池北偶谈》、《香祖笔记》、《感旧集》、《带经堂集》等。

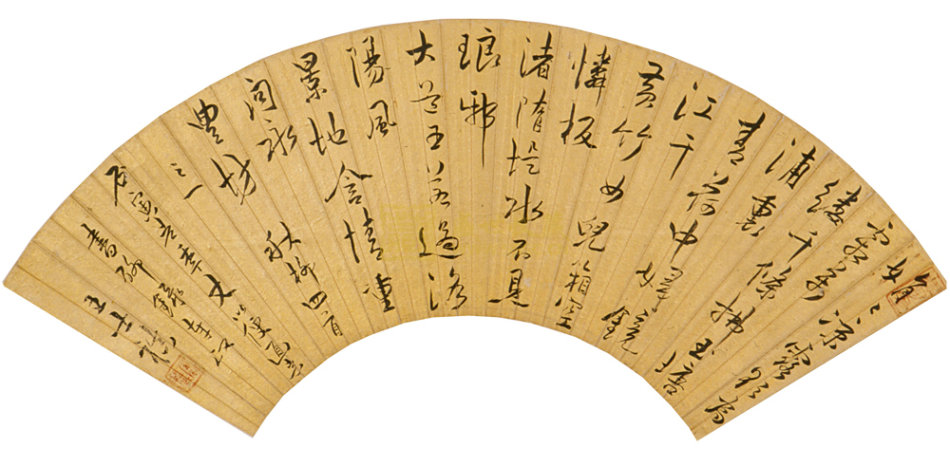

王士祯自撰《年谱》云:“顺治十四年丁酉,二十四岁。八月,游历下,集诸名士于明湖,举秋柳社。……赋《秋柳》诗四章,和者数百人。”

秋柳·序

昔江南王子,感落叶以兴悲、金城司马,攀长条而陨涕。仆本恨人,性多感慨。情寄杨柳,同《小雅》之仆夫,致托悲秋,望湘皋之远者。偶成四什,以示同人,为我和之,丁酉秋日,北渚亭书。

蚕尾续文·菜根堂诗集序

顺治丁酉秋,予客济南,时正秋赋,诸名士云集明湖。一日会饮水面亭,亭下杨柳十(一作“千”)余株,披拂水际,绰约近人,叶始微黄,乍染秋色,若有摇落之态。予怅然有感,赋诗四章,一时和者数十人。

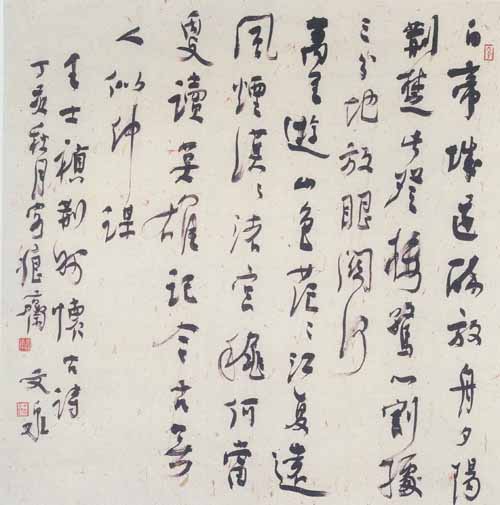

清顺治十六年(1659)王士祯来扬州当推官,“昼了公事,夜接词人”。他先后组织两次大型诗酒盛会,一开扬州红桥修禊之先河。康熙元年(1662)春,他与扬州诸名士第一次于红桥修禊,众人击钵赋诗,游宴不息。康熙三年(1664)春,王士祯再次与诸名士于红桥修禊,作《冶春绝句》十二首,众人纷纷唱和。后与陈允衡、袁于令、杜濬、林古渡、孙枝蔚等人成立“冶春”诗社。

唐宋诗之争是诗史上的一大论题,明清之际亦成为了诗坛争论的焦点之一。著名历史学家缪钺《论宋诗》一文,对唐宋诗之差异作有非常精彩的阐述:“唐诗以韵胜,故浑雅,而贵酝藉空灵;宋诗以意胜,故精能,而贵深折透辟。唐诗之美在情辞,故丰腴;宋诗之美在气骨,故瘦劲。唐诗如芍药海棠,秾华繁采;宋诗如寒梅秋菊,幽韵冷香。唐诗如啖荔枝,一颗入口,则甘芳盈颊;宋诗如食橄榄,初觉生涩,而回味隽永。譬诸修园林,唐诗则如叠石凿池,筑亭辟馆;宋诗则如亭馆之中,饰以绮疏雕槛,水石之侧,植以异卉名葩。譬诸游山水,唐诗则如高峰远望,意气浩然;宋诗则如曲涧寻幽,情境冷峭。唐诗之弊为肤廓平滑,宋诗之弊为生涩枯淡。虽唐诗之中,亦有下开宋派者,宋诗之中,亦有酷肖唐人者;然论其大较,固如此矣。”

王士祯《渔洋诗话序》云:“吾老矣,还念平生,论诗凡屡变,而交游中亦如日之随影,忽不知其转移也。少年初筮仕时,惟务博综该洽,以求兼长。文章江左,烟月扬州,人海花场,比肩接迹。入吾室者,俱操唐音。韵胜于才,推为祭酒。然而空存昔梦,何堪涉想。中岁越三唐而事两宋,良由物情厌故,笔意喜生,耳目为之顿新,心思于焉避熟。明知长庆以后,已有滥觞,而淳熙以前,俱奉为正的。当其燕市逢人,征途揖客,争相提倡,远近翕然宗之。既而清利流为空疏,新灵寝以佶屈。顾瞻世道,惄焉心忧。于是以太音希声,药淫哇锢习,《唐贤三昧》之选,所谓乃造平淡时也,然而境亦从兹老矣。”

王士祯《渔洋诗话序》云:“吾老矣,还念平生,论诗凡屡变,而交游中亦如日之随影,忽不知其转移也。少年初筮仕时,惟务博综该洽,以求兼长。文章江左,烟月扬州,人海花场,比肩接迹。入吾室者,俱操唐音。韵胜于才,推为祭酒。然而空存昔梦,何堪涉想。中岁越三唐而事两宋,良由物情厌故,笔意喜生,耳目为之顿新,心思于焉避熟。明知长庆以后,已有滥觞,而淳熙以前,俱奉为正的。当其燕市逢人,征途揖客,争相提倡,远近翕然宗之。既而清利流为空疏,新灵寝以佶屈。顾瞻世道,惄焉心忧。于是以太音希声,药淫哇锢习,《唐贤三昧》之选,所谓乃造平淡时也,然而境亦从兹老矣。”