1、《圆圆曲》的主旨?

2、“梅村体”的特征?

3、吴伟业的心史与自我坐标?

4、明遗民心态与清初贰臣的境遇?

解读《圆圆曲》的主旨,并联系梅村其他创作梳理梅村体的诗史特征和哀艳风范。思考吴伟业的自我定位及清初贰臣的人生境遇。

一、《圆圆曲》缘起

二、《圆圆曲》解读

三、《圆圆曲》的主旨

四、梅村体:诗史精神与哀艳风范

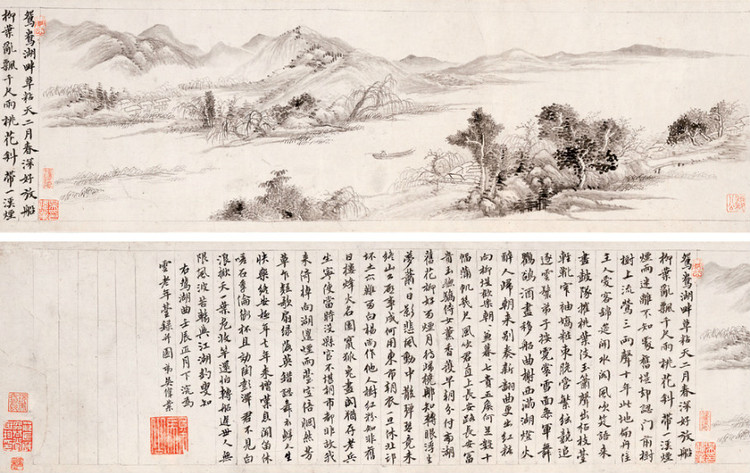

吴伟业(1609~1671),字骏公,号梅村等。江苏太仓人,崇祯四年进士,官至少詹事,明亡里居。顺治十年(1653)被迫应诏仕清,任秘书院侍讲,迁国子监祭酒。三年后丁嗣母忧,居家而殁。

吴伟业所作诗歌多感怀身世,反映时事,以七言歌行著称,自成一家,人称“梅村体”。他模仿唐人格调,辞藻华丽,号称“诗史”,有《梅村诗集》、《秣陵春》、《通天台》、《临春阁》等著作。以门生弟子娄东十子成“娄东诗派”,与钱谦益、龚鼎孳称“江左三大家”。同時代詩人陈文述贊其詩曰:“千古哀怨托骚人,一代兴亡入诗史。”

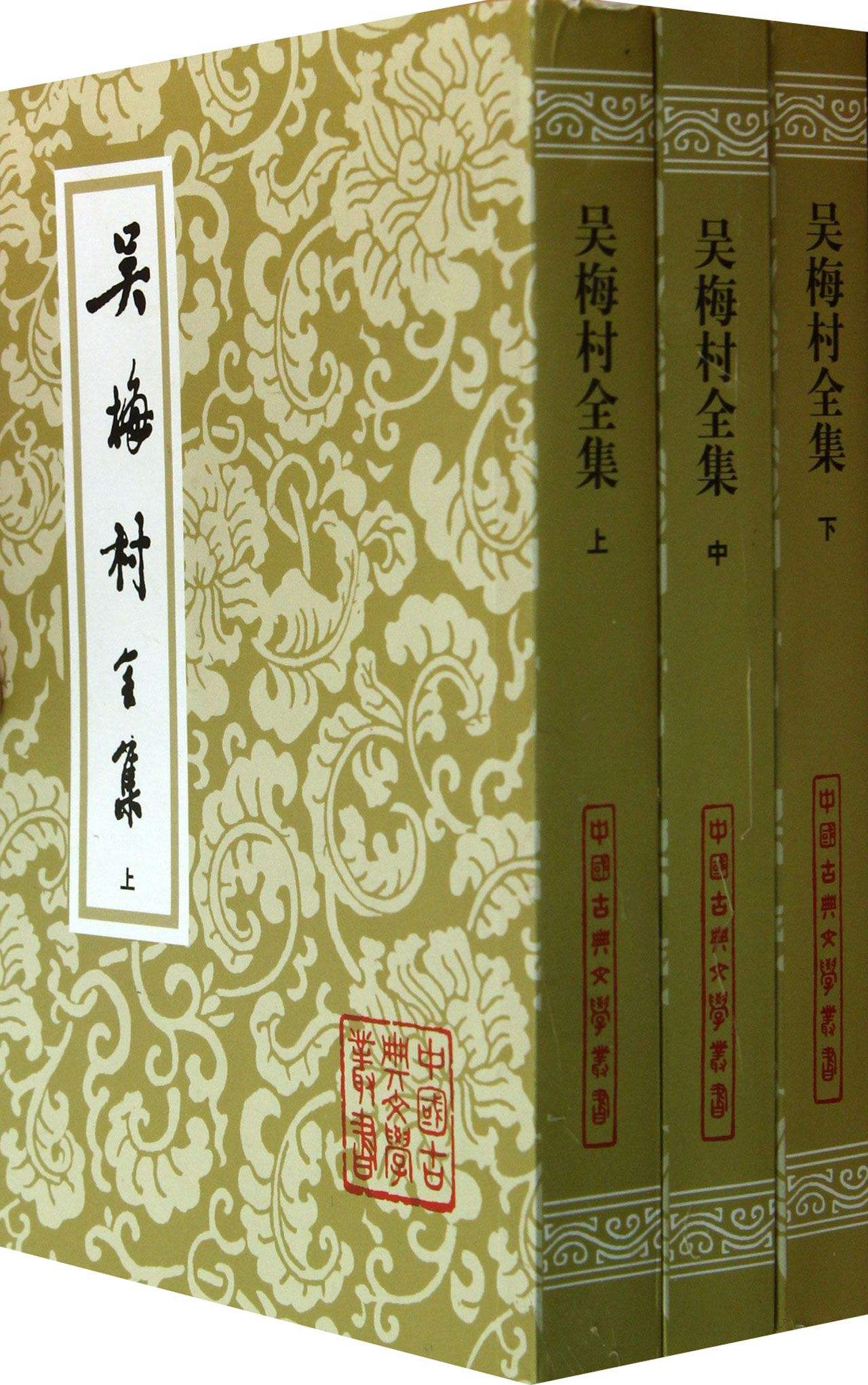

《圆圆曲》是吴伟业七言歌行体乐府诗的经典代表之作。《四库》馆臣将吴梅村与初唐四杰、白居易相比,对此曲予以高度评价:“其中歌行一体,尤所擅长。格律本乎四杰,而情韵为深;叙述类乎香山,而风华为胜,韵协宫商,感均顽艳,一时尤称绝调。”

近代著名学者王文濡点评:“不满延陵,微词寓意,一纵一收,经营惨淡。结处将吴亡影射明亡,故有‘换羽移宫’云云。‘珠歌翠舞’,责延陵之卖国求荣,吴宫就圮,汉水长流,对此江山,不知有愧于中否?均应起居相呼应,悲悉心读之,不见其妙。”

吴伟业在诗中通过变换叙述的角度与时空,描写了一曲荡气回肠的人生与爱情的悲歌。明清之交,满汉民族矛盾激化,社会动荡不安。不幸身处乱世,在历史的洪流面前,个人的存在显得尤为渺小。诗人的创作被烙上了鲜明的时代印记。

清代陆次云《湖壖杂记》赏析曰:“梅村效《琵琶》、《长恨》体作《圆圆曲》,以刺三桂,曰‘冲冠一怒为红颜’,盖实录也。三桂赍重币求去此诗,吴勿许。当其盛时,祭酒能显斥其非,却其赂遗而不顾,于甲寅之乱似早有以见其微者。呜呼,梅村非诗史之董狐也哉!”

朱则杰《清诗史》认为:“‘梅村体’是在继承唐人歌行的基础上发展起来的,它所取法的对象主要是初唐四杰和中唐的元稹、白居易。因此,它的特征也就体现在这个继承和发展之中。吴伟业歌行无论内容和形式,都有模仿元白歌行的明显痕迹。尤其是长篇叙事的体制,更与元白一脉相承。……又如白居易的《长恨歌》,描写唐玄宗和杨贵妃的爱情故事;吴伟业的《圆圆曲》,再现吴三桂和陈圆圆的悲欢离合,两首诗也极其相似,都是歌行中的名篇。由此可见,‘梅村体’采用长篇叙事的体制,即来源于元白歌行。吴伟业《秋日锡山谒家伯成明府,临别酬赠》一诗有云:‘一编我尚惭长庆。’从这里透露了他有意向元白学习的主观愿望。

吴伟业作品中所体现的诗史观,正是反映了明清之际诗史观的新发展。他主张诗史不仅应该记载客观史实,还应记录身处历史变迁过程中的个人之内心感受,赋予了诗史“史外传心之史”的深刻含义。他承认“心史”,肯定了诗歌的抒情性,并在个人创作中将抒情与纪实相结合,为清诗的发展开辟了一条新的道路。

吴伟业作品中所体现的诗史观,正是反映了明清之际诗史观的新发展。他主张诗史不仅应该记载客观史实,还应记录身处历史变迁过程中的个人之内心感受,赋予了诗史“史外传心之史”的深刻含义。他承认“心史”,肯定了诗歌的抒情性,并在个人创作中将抒情与纪实相结合,为清诗的发展开辟了一条新的道路。