1、前后七子复古论对公安派有无可取的探索性资源?

2、袁宏道的真趣与性灵有无抵牾之处?

3、小品文之私人化表达的尺度?

性灵文学与私人化表达的问题阈。江南文人诗与明代诗人的境遇;以重点作品解读概括作者心态及创作风格。

一、话题背景

二、主盟公安——真趣与性灵的抵牾

三、私人化表达——游弋与表演?

话题背景

主盟公安——真趣与性灵的抵牾(一)

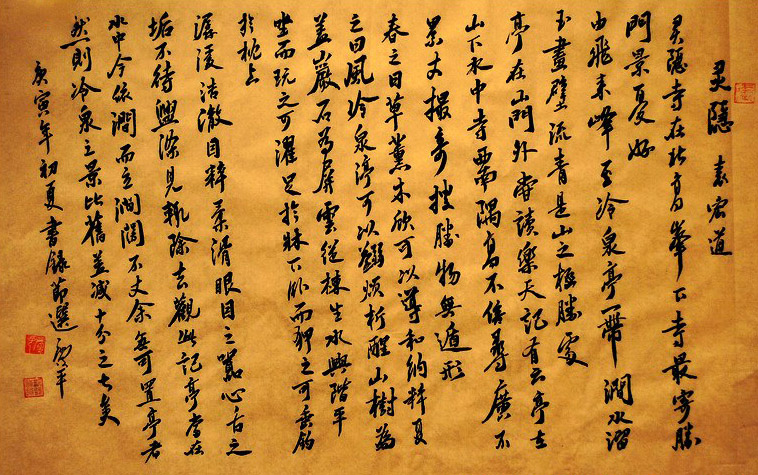

袁宏道(1568年-1610年),字中郎,号石公,明朝湖北省公安县长安里人,知名文学家。与兄袁宗道、弟袁中道并有才名,人称“三袁”,世以为宏道是三袁中,文学成就最杰出者。三袁发扬李卓吾“童心”思想,反对“前、后七子”等人之拟古、复古,主张文学重性灵、贵独创,所作清新清俊、情趣盎然,世称“公安派”或“公安体”。他是明代文学反对复古运动主将,他既反对前后七子摹拟秦汉古文,亦反对唐顺之、归有光摹拟唐宋古文,认为文章与时代有密切关系。他说过:”世道既变,文亦因之。今之不必摹古者,亦势也。”他亦相信写文要真,认为“古有古之时,今有今之时”(今人称为文学进代论),即“我面不能同君面,而况古人之面貌乎?”

袁宏道(1568年-1610年),字中郎,号石公,明朝湖北省公安县长安里人,知名文学家。与兄袁宗道、弟袁中道并有才名,人称“三袁”,世以为宏道是三袁中,文学成就最杰出者。三袁发扬李卓吾“童心”思想,反对“前、后七子”等人之拟古、复古,主张文学重性灵、贵独创,所作清新清俊、情趣盎然,世称“公安派”或“公安体”。他是明代文学反对复古运动主将,他既反对前后七子摹拟秦汉古文,亦反对唐顺之、归有光摹拟唐宋古文,认为文章与时代有密切关系。他说过:”世道既变,文亦因之。今之不必摹古者,亦势也。”他亦相信写文要真,认为“古有古之时,今有今之时”(今人称为文学进代论),即“我面不能同君面,而况古人之面貌乎?”

《龚惟长先生》

岁月如花,乐何可言?然真乐有五,不可不知:目极世间之色,耳极世间之声,身极世间之鲜,口极世间之谭,一快活也。堂前列鼎,堂后度曲,宾客满席,觥罍若飞,烛气薰天,巾簪委地,皓魄入帏,花影流衣,二快活也。箧中藏万卷书,书皆珍异。宅畔置一馆,馆中约真正同心友十余人,就中立一识见极高,如司马迁、罗贯中、关汉卿者为主,分曹部署,各成一书,远文唐宋酸儒之陋,近完一代未竟之篇,三快活也。千金买一舟,舟中置鼓吹一部,妓妾数人,游闲数人,泛家浮宅,不知老之将至,四快活也。然人生受用至此,不及十年,家资田产荡尽矣。然后一身狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻,五快活也。士有此一者,生可无愧,死可不朽矣。

主盟公安——真趣与性灵的抵牾(二)

《徐汉明》:

独有适世一种其人,其人甚奇,然亦甚可恨。以为禅也,戒行不足,以为儒也,口不道尧舜周孔之学,身不行羞恶礼让之事,于业不擅一能,于世不堪一务,最天下不紧要人。虽于世无所忤违,而贤人君子则斥之惟恐不远矣。弟最喜此一种人,以为自适之极,心窃慕之。

私人化表达——游弋与表演(一)

《兰亭记》:“古之文士爱念光景,未尝不感叹于死生之际……于是卑者或纵情曲糵,极意声伎;高者或托为文章声歌,以求不朽;或究心仙佛与夫飞升坐化之术。其事不同,其贪生畏死之心一也。

《吴因之》:行年四十,脚跟不定,待何时定?若弟则愿为人中牛马,天中修罗,法中散圣,虽不知大道如何?然弟受用如此足矣。

所可幸者,过越,于乱文集中识出徐渭,殆是我朝第一诗人,王李为之短气。所可恨者,杭州假髻太阔,绍兴搽粉太多,岳坟无十里朱楼,兰亭一破败亭子,袁中郎趣高而不饮酒,潘景升爱客而囊无一钱。其它浪游之趣,非笔所能描写,兄见帖自当会之。(《与吴敦之》)

私人化表达——游弋与表演(二)

拙效传

石公曰:“天下之狡于趋避者,兔也,而猎者得之。乌贼鱼吐墨以自蔽,乃为杀身之梯,巧何用哉?夫藏身之计,雀不如燕;谋生之术。鹳不如鸠,古记之矣。作《拙效传》。”

家有四钝仆:一名冬,一名东,一名戚,一名奎。冬即余仆也。掀鼻削面,蓝眼虬须,色若绣铁。尝从余武昌,偶令过邻生处,归失道,往返数十回,见他仆过者,亦不问。时年已四十余。余偶出,见其凄凉四顾,如欲哭者,呼之,大喜过望。性嗜酒,一日家方煮醪,冬乞得一盏,适有他役,即忘之案上,为一婢子窃饮尽。煮酒者怜之,与酒如前。冬伛偻突间,为薪焰所着,一烘而过,须眉几火。家人大笑,仍与他酒一瓶。冬甚喜,挈瓶沸汤中,俟暖即饮,偶为汤所溅,失手堕瓶,竟不得一口,瞠目而出。尝令开门,门枢稍紧,极力一推,身随门辟,头颅触地,足过顶上,举家大笑。今年随至燕邸,与诸门隶嬉游半载,问其姓名,一无所知。

东貌亦古,然稍有诙气。少役于伯修。伯修聘继室时,令至城市饼。家去城百里,吉期已迫,约以三日归。日晡不至,家严同伯修门外望。至夕,见一荷担从柳堤来者,东也。家严大喜,急引至舍,释担视之,仅得蜜一瓮。问饼何在,东曰:“昨至城,偶见蜜价贱,遂市之;饼价贵,未可市也。”时约以明纳礼,竟不得行。

戚、奎皆三弟仆。戚尝刈薪,跪而缚之,力过绳断,拳及其胸,闷绝仆地,半日始苏。奎貌若野獐,年三十,尚未冠,发后攒作一纽,如大绳状。弟与钱市帽,奎忘其纽,及归,束发如帽,眼鼻俱入帽中,骇叹竟日。一日至比舍,犬逐之,即张空拳相角,如与人交艺者,竟啮其指。其痴绝皆此类。

然余家狡狯之仆,往往得过,独四拙颇能守法。其狡狯者,相继逐去,资身无策,多不过一二年,不免冻馁。而四拙以无过,坐而衣食,主者谅其无他,计口而受之粟,唯恐其失所也。噫,亦足以见拙者之效矣。

识张幼于惠泉诗后

余友麻城丘长孺,东游吴会,载惠山泉三十坛之团风(在湖北黄冈)。长孺先归,命仆辈担回。仆辈恶其重也,随倾于江。至倒灌河,始取山泉水盈之。长孺不知,矜重甚。次日,即邀城中诸好事尝水。诸好事如期皆来,团坐斋中,甚有喜色。出尊取瓷瓯,盛少许,递相议,然后饮之。嗅玩经时,始细嚼咽下,喉中汩汩有声。乃相视而叹曰:“美哉水也!非长孺高兴,吾辈此生,何缘得饮此水?”皆叹羡不置而去。半月后,诸仆相争,互发其私事。长孺大恚,逐其仆。诸好事之饮水者,闻之愧叹而已。

又余弟小修,向亦东询,载惠山、中冷泉各二尊归,以红笺书泉名记之。经月余抵家,笺字俱磨灭。余诘弟曰:“孰为惠山?孰为中冷?”弟不能辨。尝之,亦复不能辨。相顾大笑。

然惠山实胜中冷,何况倒灌河水?自余吏吴来,尝水既多,已能辨之矣。偶读幼于此册,因忆往事,不觉绝倒。此事政与东坡河阳美猪肉事相类,书之并博幼于一笑。

刘基《松风阁记》

一

雨、风、露、雷,皆出乎天。雨、露有形,物待以滋。雷无形而有声,惟风亦然。

风不能自为声,附于物而有声,非若雷之怒号,訇磕于虚无之中也。惟其附于物而为声,故其声一随于物:大小清浊,可喜可愕,悉随其物之形而生焉。土石屃赑,虽附之不能为声;谷虚而大,其声雄以厉;水荡而柔,其声汹以豗。皆不得其中和,使人骇胆而惊心。故独于草木为宜。

而草木之中,叶之大者,其声窒;叶之槁者,其声悲;叶之弱者,其声懦而不扬。是故宜于风者莫如松。

盖松之为物,干挺而枝樛,叶细而条长,离奇而巃嵸,潇洒而扶疏,鬖髿而玲珑。故风之过之,不雍不激,疏通畅达,有自然之音;故听之可以解烦黩,涤昏秽,旷神怡情,恬淡寂寥,逍遥太空,与造化游。宜乎适意山林之士乐之而不能违也。

金鸡之峰,有三松焉,不知其几百年矣。微风拂之,声如暗泉飒飒走石潄;稍大,则如奏雅乐;其大风至,则如扬波涛,又如振鼓,隐隐有节奏。

方舟上人为阁其下,而名之曰松风之阁。予尝过而止之,洋洋乎若将留而忘归焉。盖虽在山林而去人不远,夏不苦暑,冬不酷寒,观于松可以适吾目,听于松可以适吾耳,堰蹇而优游,逍遥而相羊,无外物以汩其心,可以喜乐,可以永日,又何必濯颍水而以为高,登首阳而以为清也哉?

予,四方之寓人也,行止无所定,而于是阁不能忘情,故将与上人别而书此以为之记。时至正十五年七月九日也。

二

松风阁在金鸡峰下,活水源上。予今春始至,留再宿,皆值雨,但闻波涛声彻昼夜,未尽阅其妙也。至是,往来止阁上凡十余日,因得备悉其变态。

盖阁后之峰,独高于群峰,而松又在峰顶。仰视,如幢葆临头上。当日正中时,有风拂其枝,如龙凤翔舞,离褷蜿蜒,轇轕徘徊;影落檐瓦间,金碧相组绣。观之者,目为之明。有声,如吹埙箎,如过雨,又如水激崖石,或如铁马驰骤,剑槊相磨戛;忽又作草虫呜切切,乍大乍小,若远若近,莫可名状。听之者,耳为之聪。

予以问上人。上人曰:“不知也。我佛以清净六尘为明心之本。凡耳目之入,皆虚妄耳。”予曰:“然则上人以是而名其阁,何也?”上人笑曰:“偶然耳。”

留阁上又三日,乃归。至正十五年七月二十三日记。

归有光《沧浪亭记》

浮图文瑛,居大云庵,环水,即苏子美沧浪亭之地也。亟求余作沧浪亭记,曰 :“昔子美之记,记亭之胜也。请子记吾所以为亭者。”

余曰:“昔吴越有国时,广陵王镇吴中,治南园于子城之西南。其外戚孙承佑,亦治园于其偏。迨淮海纳土,此园不废。苏子美始建沧浪亭,最后禅者居之。此沧浪亭为大云庵也。有庵以来二百年,文瑛寻古遗事,复子美之构于荒残灭没之余,此大云庵为沧浪亭也。夫古今之变,朝市改易。尝登姑苏之台,望五湖之渺茫,群山之苍翠,太伯、虞仲之所建,阖闾、夫差之所争,子胥、种、蠡之所经营,今皆无有矣!庵与亭何为者哉?虽然,钱鏐因乱攘窃,保有吴越,国富兵强,垂及四世,诸子姻戚,乘时奢僭,宫馆苑囿,极一时之盛;而子美之亭,乃为释子所钦重如此。可以见士之欲垂名于千载之后,不与其澌然而俱尽者,则有在矣!”

文瑛读书,喜诗,与吾徒游,呼之为沧浪僧云。